スタッフブログ

平屋そのものがユニバーサルデザイン!!

投稿日:

カテゴリー:読みもの

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

肌がジンジンと痛むような強い日差しの日が増えてきましたね。

まだ雨模様の日もあるようですが、いよいよ暑い夏が到来してきたなぁと感じています。

マスクを着用していると熱中症になりやすいようなので、皆様くれぐれも体調に気をつけてお過ごしください。

■ユニバーサルデザインとは

さて、今回のブログは、ユニバーサルデザインについてです。

「ユニバーサルデザイン」という言葉を聞いても何のことか分からない方も多いと思います。

ユニバーサルデザインは、これから住宅を考えられる方にとって、知っておいて損はない言葉です。

まずはユニバーサルデザインがどのようなものかをご説明します。

「ユニバーサル」とは直訳すると「普遍的な、全体の」という意味になります。

「すべての人のためのデザイン」という意味で、年齢・性別・障害の有無などの個性にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるようなデザインが「ユニバーサルデザイン」です。

オリンピックなどでも話題に上がるピクトグラムは身近なユニバーサルデザインの一つですね。

そして、住宅における「ユニバーサルデザイン」とは、ライフステージにかかわりなく、そこに住む家族みんなが生活しやすいように工夫された住宅のことです。

バリアフリーとの違いは、障害(バリア)を取り除くという考えではなく、最初のデザインからすべての人にとって利用しやすく快適なデザインを目指すことです。

このユニバーサルデザインは、アメリカのノースカロライナ州大学のロン・メイスによって提唱されました。

彼が創設したユニバーサルデザインセンターは以下のように原則をまとめています。

1. 誰でも入手できて使用することができる

2. 柔軟に使用することができる

3. 誰でも使い方がわかる

4. 誰でも情報がわかる

5. 力を必要としないで楽に使用できる

6. たとえ間違えても重大な結果に至らない

7. アクセスしやすいスペースと広さがある

上記がユニバーサルデザインの7原則といわれています。

自動販売機もユニバーサルデザインとそうでないものがあります。

ユニバーサルデザインではない自動販売機は、上段にある飲み物を買えない人がいます。車いすの方であったり、小さな子どもであったり、上段のスイッチに手が届かない人は買えないのです。

すべての人に優しく、すべての人が利用できるようにとユニバーサルデザインされた自動販売機には、上段用の補助ボタンが下の方に設けられています。このような利用する人を選ばないデザインをユニバーサルデザインといいます。

■平屋そのものがユニバーサルデザイン

さて、ユニバーサルデザインの7原則を振り返ってみると、平屋そのものがユニバーサルデザインに特化された造りであると感じました。

なぜなら平屋には階段がないからです階段昇降は、すべての人に危険が及びます。この階段がないという平屋のメリットは大きいのです。

平屋の構造自体が、小さい子どもにも、年を重ねた大人にも配慮しやすいということです。

もちろん、ただ平屋なだけでユニバーサルデザインが考慮されるわけではありません。

・すべての空間の床がフラットで、行き来に危険がない。

・車いすや介護者に有効な幅を確保した空間であること。

・トイレが分かるようにサインがついていること。

・浴室が滑りにくい素材であること。

上記は一例ですが、生活する上で気付きにくい些細な不便さなどをあらかじめ考慮してデザインした平屋を目指すことが大切です。

NAGOMIYAは、“福祉住環境コーディネーター2級”が二名おります。

福祉住環境コーディネーターは高齢者や障がい者に対して住みやすい住環境を提案できるアドバイザーの資格です。

工務店としての建築におけるアドバイスだけではなく、利用する方にとって住みやすい住環境であるかどうかのアドバイスもできることを目指しております。

福祉住環境の知識も設計に生かし、お客様が永くよりよい暮らしができるようにご提案させていただきます。

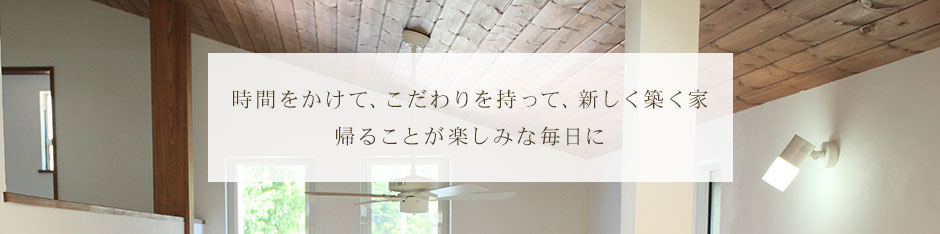

私たちは岩国市にある小さな工務店です。木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。

おうちのあり方が変わる??~体感する換気編~

投稿日:

カテゴリー:読みもの

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

前回の「おうちのあり方が変わる??これからの家づくりに必要なのは健康への配慮~運動編~」 に引き続きまして、今回は“体感する換気編”です。

現在、様々な空間において「換気すること」が当たり前のように提唱されています。コロナウイルスの影響から、換気が上手くなされていない密閉な場所に対して、人は恐怖を抱くようになりました。

そして、換気という言葉に対して、

“空気の入れ替え”という目的よりも、 “常に空気が流れていること”に重きを置く時代がやってきているのではないでしょうか。

要するに、換気というよりも「循環」という目的で窓を開けているような、そんな印象を私は受けています。

空気を常に動かすこと。

それを今多くの人が求めているように思います。

今回のブログでは、これからの換気のあり方について考えてみたいと思います。

■換気の種類

さて、人が最も体内に取り込む量が多いのは「室内の空気」です。

しかしながら、残念なことに大抵の場合で、室内の空気というものは外気よりも汚れていることを、ご存知でしょうか?

例えば、人間は「呼吸」によって、酸素を吸って二酸化炭素を吐き出します。

また、キッチンで料理をするときにも、水蒸気やにおい成分、PM2.5などの主成分となる燃えカスなどが大量に発生することで、室内の空気が汚染されます。もしこういった空気の汚れがすべて室内に溜まってしまうとしたら、数日以内に命を落とすほどの劣悪な空気環境となってしまいます。

そのため、生活に伴って発生する様々な空気の汚れは「換気」によって排出し、外部から新鮮な空気を室内の取り入れる必要があります。

トイレやキッチン、お風呂など、俗にいう水回りに必ず換気扇がついているのは汚染物質の発生が特に多い場所だからなのです。

このように「換気」は良質な住生活にとって、欠くことのできない大切な住宅性能です。昔の住宅は気密性が低すぎたため(C値20cm2/m2レベル)、隙間風によって1時間あたり1〜2回は自然に換気がなされていました。そのため、トイレやキッチンなど以外では、換気不足による室内空気汚染が深刻な状態となることは、ほとんどありませんでした。

ところが新建材の普及に伴い、気密化(C値5cm2/m2レベル)が進んできたため、間取りによっては、リビングや寝室などの居室での換気不足が発生するようになりました。

難しいことをお話ししていますが、簡単にいうと・・・

○昔の住宅は気密性が低く隙間から空気が入るため、換気システムがそこまで重要ではなかった。

○現在の新建材の気密性が高い住宅には、密閉になるため、換気システムが必要になった。

そんな中、近年に急速に普及した新建材に大量に含まれていたホルムアルデヒドなどの揮発性有害化学物質による、「シックハウス症候群(めまいや頭痛などを発症する)」が大きな社会問題となりました。

そのため、シックハウス対策として2003年7月に建築基準法(※3) が改正されました。この改正により、住宅への24時間換気の設置が義務付けられるようになったのです(建築基準法28条の2)。

今では当たり前の24時間換気システムですが、始まったのはほんの17年前のことです。時代が変化すると、建築のあり方も同様に変化します。まさに今も、時代が変化しています。

現在、人は、「よし、換気をしよう」と思ったとき、換気扇のスイッチを押すのでしょうか?それとも窓や扉を開けるのでしょうか?統計をとっているわけではないので、感覚的になりますが、後者が多いのではないでしょうか。

なぜなら、窓や扉は、風が入ってくるのを実感できるからです。

人は、風が身体に触れることで、風の「抜け」を体感します。

カーテンや草木などが揺れると、目には見えない風の動きが目で確認できます。

窓を開けると、外の香りも、風の吹く音も聴こえます。

その体感が「換気」できているという安心感に繋がるのではないでしょうか。

機械換気がされていても、窓や扉を開けて自然換気を行いたいというのは、このような体感を求めているのだと思うのです。

では、機械換気がまったくいらないのかというと、そうではないと思います。

24時間換気システムは法律上設置するようになっていますし、自然換気のような自然の風では均一な換気はできないのです。

機械換気は気密性がある場所には、均一な換気ができます。

それを上手く利用することができるように位置を計画するのは必要なことだと思います。熱交換システムのような、高性能な換気方法もありますが、電気の消費が気になるところです。

それに対して自然の風は無料なので気兼ねなく取り込めますね!

ただ、汚染されている風や花粉時期の風をむやみに室内には取り込めないというのもありますが・・・。それぞれ一長一短ではあるのですが、自然の風は「体感できる」というのが一番大きなメリットだと私は感じています。

換気に関する重要性が低かった日本の住宅産業ですが、コロナウイルスをきっかけに、 人は安心を求めて、「体感する換気」を心掛けるようになったからです。これからの建築は、窓の大きさや窓の位置に一層注意しなければなりません。

風が抜けるための道をしっかりと建築計画し、「体感する換気」をしていかなけばならないと考えています。

人が求めていることを生活に取り込むためには、家のあり方も変わる必要があります。健康でいるには、使っている素材も大切ですが、住んでいる人が心地いいかどうかが本当に重要です。

このような時代だからこそ、NAGOMIYAは暮らしやすさを追求していきたいと思っています。

私たちは岩国市にある小さな工務店です。

木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。

おうちのあり方が変わる??これからの家づくりに必要なのは健康への配慮~運動編~

投稿日:

カテゴリー:読みもの

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

だんだんと暖かい陽気になってきましたね。

しかし、外出自粛の今、なかなか春を五感で楽しむことができません。

春の醍醐味のお花見も自粛でした。

散歩やジョギングのような運動さえも危険だと警鐘を鳴らされてしまい、外で何かを楽しむことができない世の中になってしまいました。

更に、報道などによると、家の中で長時間過ごすことがストレスとなり、悲しい出来事が起きやすくなっているようです。

このようなことから、家づくりをしている私たちは、家のあり方をじっくりと考えていく時なのだと感じています。

では、 “おうち時間” つまり家にいることが長くなることでどのようなことに気を付けなければならないのでしょうか。

それは心と身体の健康です。

心身共に健康でいることは生活する上で、本当に大切なことです。

外出が容易にできない今、“家”という空間で、健康にとって必要なことができているかどうか・・・

それが重要になってきています。

これから家づくりを考えられる方は、予算を抑えることに重きを置くのではなく、健康に重きを置いた家づくりをおすすめします。

永く長く過ごす家の時間を、楽しく健康に過ごすことが何よりも大切だと思います。

今回は、おうち時間を楽しく健康に過ごすために、私たちがおすすめする家づくりがどのようなものなのかを、お伝えさせていただきます。

■健康に過ごすための家づくり

さて、健康といえば、運動が欠かせません。

運動の効果は健康にとって様々なよい効果が挙げられています。

先日、海外在住のハリウッドスターが、おうち時間として投稿している強烈な動画をテレビで目撃したのですが、、、

芝生のお庭で、2頭のポニーとサイクリングをしていました。

やはりハリウッドスター、スケールが違います。

何が言いたいかと言いますと、その映像は、すごく健康的で、本人がすごく楽しそうで、素敵なおうち時間に見えたのです。

“運動により、爽快感や達成感が得られ、ストレスの発散や精神的な充実が得られ、精神的な安定がもたらされやすい”

この記述から分かるように、健康と運動の関係は、病気やケガの予防に繋がるだけでなく、心にも大きく関係しています。

とはいえ、このようなことは、土地の狭い日本では、まず難しいです。

ですが、たとえ少しでも、家で運動ができることは、素晴らしいことだと思ったのです。

ですが、そういった運動スペースを考えて家づくりをされる方は少ないです。

運動好きではないのに、運動するスペースをわざわざ家の中に設けるなんて・・・

と思われる方多いと思います。

もちろん、運動スペースを絶対に作るべきだ!!と言いたいのではありません。

これから家づくりを考えられる方は、梁を上手く有効活用してはどうでしょうか。

(梁とは・・・柱の上にはり渡し、屋根を支える材のことです。)というのも、運動スペースを作っていないはずのお客様からこんな風に家で運動していますと教えていただいたのです。

■梁を活かす

「梁にロープをくくって、子どもが昇り降りしています」

「梁にブランコつけています」

「梁に吊り輪をつけています」

「梁に掴まって懸垂などの筋トレをしています」

一貫して梁が活躍していることが分かります。 他にも、梁に雲梯(うんてい)を取り付けておられるお家もあります。

こういった対話の中から、梁は運動するのにとても使いやすいことが分かりました。

NAGOMIYAの設計は、光と風を重視しているので、勾配天井や吹き抜けを設けるため、化粧梁が露出していることが多いです。

見た目のアクセントにもなるのも、梁のメリットの一つです。

空間に奥行きが生まれ、室内が立体的になります。その梁を運動に有効活用することができると、家の機能が一つ増えてくれます。

ジムなどの屋内施設にも気軽に行くことができなくなってしまったからこそ、家での工夫が必要になっています。

少し前までの家のあり方と、今の家のあり方は大きく変化してきているように思います。おうち時間に、自分の身体に合った運動量を家の中で気軽に、そして気が向いたときにできるようにすることが、当たり前になるような、そのような傾向を感じます。

NAGOMIYAは常に健康な家づくりを大切に考えて建築してまいりましたが、それをもっと具体的に、もっとどのようなことがお客様の日々の健康に繋がるかを今一度考えております。

身体を動かせるための少しの工夫ときっかけがあれば、運動することに繋がります。家族がおうち時間を楽しく、健康に過ごせるために、具体的な意味のある建築。それが今、欠かせないのだと思い、このような記事を書かせていただきました。

私たちは岩国市にある小さな工務店です。

木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。

“おうち時間”で自分のインテリアと向き合える

投稿日:

カテゴリー:読みもの

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

コロナウイルスの影響で“おうち時間”というワードをよく耳にするようになりました。外出できないことで、様々な悪影響が起きていることも事実ですが、身を守ってくれる“家”という空間があることはとても有り難いことだなと感じています。

本日は家で過ごす時間について、お話しさせていただきます。

■家での過ごし方

“家”というのは、衣食住のすべての基本となる生活に欠かせない大切な場所です。

ですが、家は場所であって、生活の主体となるのは住む人であり、住んでいる人に大きく左右されます。

例えば、まったく同じデザインの家を建築しても、家の表情は、住む人によって違う家のようになります。

基本となる設計はもちろんとても重要なのですが、住んでみて分かることが沢山あります。

ここはこうしたら使いやすいかな?

この壁に棚があったらどうかな?

ここに緑やお花を飾ったら可愛いかな?

など、家は住んでから、飾っていくのが醍醐味です。

忙しい毎日に追われて、片付けや掃除がしんどい日もあります。

床や窓を拭くこと、埃を取り除くこと、物を整理整頓すること・・・

家に対してできることは山ほどあります。

綺麗な部屋で、良い食事や良い眠りをとり、良い気持ちで過ごすことは、どれも容易なことではなくて、意識的な努力の継続が必要なのかもしれません。

ただ一つ言えることは、自分の家を好きなテイストに可愛くしたり、格好良くしたりすることは、自分を大切にしていることに繋がります。

“おうち時間”つまり家で過ごすことが多い今だからこそ、自分の好きなものを好きなように飾ることは、きっと気持ちを上向きにしてくれます。

インテリアってじゃあどうすればいいの?

そもそも自分はどんなものが好きかわからない。

そんな方もおられると思います。

家を飾ることが、初めから得意な人はそうそういませんし、自分らしさを演出することって簡単ではありません。

人と同じものが好きな方もいれば、人と同じものが苦手な方もいます。

どんなものが好きか分からない方は、まず雑誌やカタログを読むことをおすすめします。

知識量が増えることは、自分の引き出しが増えることになります。

ある芸能人が、「知識は誰にも奪われることのない財産だ」と言っていました。

まさにその通りだと思いました。

身についた知識や体験したことを生かすことができると、充実した気持ちになれます。

とはいえ、知識と出会うにはきっかけが必要です。

どんなカタログや雑誌がいいのか分からないという方はぜひNAGOMIYAにご相談ください。NAGOMIYAは家具や照明、おしゃれな小物のカタログを多く取り揃えております。

インテリアのカタログは私たちも何度見てもワクワクして楽しいので、お客様と一緒に選ぶ時間も大変盛り上がります。

“おうち時間”がある方は、自分がどのようなものが好きで、どのようにしたら気分が上がるのかなど、自分の心とじっくり向き合ってみるのも素敵な時間ですよね。

お財布の紐が堅くなりがちな今だからこそ、自分にとって本当に必要なものを選ぶ力がきっと発揮できると思います。選ぶ時間も、選んだあとの時間も、お客様に少しでも明るく楽しい時間を過ごしていただきたいと思っています。

みんな違ってみんないいです!

私たちは岩国市にある小さな工務店です。

木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。

杉の家で暮らす時間は、優しい時間。

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

私たちNAGOMIYAは、岩国市で自然素材にこだわった家づくりを建築デザインしています。岩国市は自然と家が調和できる自然素材の家がぴったりな風土だと感じています。

そんな自然素材の家において、代表的な素材といえば「無垢の木」。

今日は無垢の木が住む人にどんな効果をもたらしてくれるのかをお話しさせていただきます。さて、無垢の木といっても、樹種によって性質が違います。

そちらの詳しいことにつきましては、過去記事の「無垢材VS無垢材」をご覧いただけたらと思います。

①無垢材VS無垢材!?木の個性を知って、自分に合った無垢フローリング選び

「広葉樹と針葉樹」編

②無垢材VS無垢材!?木の個性を知って、自分に合った無垢フローリング選び

「栗」編

③無垢材VS無垢材!?木の個性を知って、自分に合った無垢フローリング選び

「オーク」編

④無垢材VS無垢材!?木の個性を知って、自分に合った無垢フローリング選び

「パイン」編

⑤無垢材VS無垢材!?木の個性を知って、自分に合った無垢フローリング選び

「杉」編

今回は古くから重宝され、皆様もよく耳にされる身近な「杉」材での暮らしについてです。

■フィトンチッドとは?

杉・・・といえば「花粉」というワードが思い浮かんでしまう方も多くいらっしゃると思います。

杉はその使いやすさから、山に多く植林されたため、花粉の飛散が激しくなり、花粉症を引き起こすという問題が発生してしまいました。

杉も人を困らせようとしているわけではないのですが、花粉の時期になると、人々から忌み嫌われてしまっているように思います。

杉花粉はともかく、杉自身はとても人に優しい木なのです。

今日は杉の魅力をお伝えすることに重点を置きたいと思います。

さて、杉は針葉樹です。針葉樹はフィトンチッドという微生物の活動を抑制する働きがあります。フィトンチッドは、健康を守るだけでなく、癒しや安らぎを与えてくれる効果があります。

森林浴というのは、気分転換という目的だけではなく、このフィトンチッドに接することを推奨されているのです。家に杉材を用いた場合、家に居ながら森林浴ができるということです。

NAGOMIYAは、自然塗料を使って、木の呼吸を妨げないようにしますので、加工された木でも呼吸をします。冬は乾燥して縮みますし、夏は水分を含んで膨らみます。

そんな生きている木はフィトンチッドの効果が十分期待できます。

特に子どもたちの感覚は敏感です。お引渡しの時に、場所見知りするという小さなお子様も、杉の床にころんっと寝転がり、くつろいでおられました。

ご両親も驚かれていましたが、木が気持ちいいんだねーと納得してくださり、ほっこりした場面でした。

また、杉は空気を多く含んでいるため柔らかいです。呼吸していない合板フローリングは杉フローリングに比べて硬く、衝撃を吸収しません。小さなお子様はよく転びますから、柔らかい杉を選ぶことは、怪我のリスクを軽減し、自然と身体を気遣っていることになります。

更に杉はもう一点、暖かさがあるというよい特徴があります。冷えというのは万病のもとと言われています。その冷えにも強いのが杉材です。

冷気というのは重たいので、床に溜まります。その床材がすぐに冷えてしまったり、暖まりにくい材料だと、足元が長時間冷えを感じます。

小さなお子様は身長が低いので、全身が冷えてしまいます。杉は多くの空気を含むことができるので、一度暖まると冷めにくいです。

実際に「一年中スリッパを履かずに裸足で歩いてます」というお客様もいらっしゃいます。

杉が持つ空気層の大きさによる魅力ですね。

フローリングのお話しになってしまいましたが、フローリングだけでなく、キッチンの前壁や天井、また腰壁などにも杉はよく使用しています。

生活スタイルは様々ですから、お客様としっかりと対話していきながら、使用する場所や樹種をお選びいただいています。

自然素材のことや、家づくりについてのお悩みや疑問がございましたらご相談いただけたらと思います。今日は人に優しい時間をもたらしてくれる杉の魅力についてお話しさせていただきました。目には見えない効果ですが、杉を見たときに、少しでも気分が上向きになってもらえると嬉しく思います。

私たちは岩国市にある小さな工務店です。

木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。

“気密性のある家”ではなく、“呼吸できる家”

投稿日:

カテゴリー:読みもの

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

コロナウイルスによって、沢山の方々が様々な不安と闘っていると思います。

人ではなくウイルスが一番悪いのですが、人が人を思いやり、気を付けることも大切な局面だと感じています。

私たちNAGOMIYAもしっかりと対策・管理に努めて参ります。

さて、私たちNAGOMIYAは自然素材を使った家づくりをおすすめしています。

自然素材の良さをお伝えし、多くの方にその良さを共感・体感していただけたらと思い、自然素材について勉強しています。

今回は、ずっと考えていました「気密性」について、独自の見解になりますが、お話しさせていただこうと思います。

■気密性について

まず始めに、NAGOMIYAの家は、高気密住宅ではありません。

気密性がないというわけではなく、高気密にすることに重点を置いておりません。

高気密住宅というのは気密性が高い住宅という意味です。

気密性が高いということは、隙間が少なく、密閉されている状態を指しています。

近年、「住宅は気密化すべき」という文言を耳にすることがあります。

では、気密性が高ければ良い家なのでしょうか。

高気密住宅の良いところ、悪いところを調べてみると不思議な現象が起きていました・・・!

高気密住宅のメリットとデメリットを調べてみましたので、簡単に挙げていきます。

まず、メリットを簡単にまとめてみました。

① 室内の空気が漏れにくく外気も侵入しにくいため、省エネルギーで快適な住環境を維持することができる。保温性が高まるので、暖房効率が上がり、電気代削減になる。

② 効率の良い換気ができる。住宅の気密性を均一に高くすると、換気のバラつきを防いで嫌な臭いの発生を防げる。気密性が高ければ、室内の湿気が壁の中へ流れていってしまう心配もない。

③ 遮音性が高い。気密性が低い住宅よりも静かな環境を実現できる。

なるほど・・・。

では続いてデメリットです。

① 密閉された空間に近いため、夏は空気がこもって室内が暑くなりやすく、冷房効率が低下し、電気料金が高くなってしまう恐れもある。

② 温度と同じく湿気もこもりやすいため、冬は結露が発生しやすくなる。24時間換気をしていても発生するケースがあり、放置しているとカビや腐食の原因になるためこまめな拭き取りが必要。

③ コストがかかる。一般的な住宅よりも多い専用部材や、隙間を丁寧に埋める高い施工技術が必要です。このため、コストが高くなったり施工期間が長引いたりするケースも多い。

④ 空気の自然な入れ替えがあまり起きないため、シックハウス症候群の原因になる恐れもある。建材から揮発した物質やハウスダストが長時間室内を漂うため、頭痛やめまい、吐き気などを発症する可能性がある。

さて、お気づきになられた方もいらっしゃると思いますが・・・メリットとデメリットを読んでみると、矛盾が多く生じています。

メリットでは、「省エネルギーで、電気代が削減できる」とありましたが、デメリットでは「冷房効率が低下し、電気代が高くなってしまう恐れがある」とあります。

要するに、気密が高いことによって、寒い冬は快適でも、暑い夏は保温されてしまうため、冷房が不可欠な空間になるということですね。それは省エネルギーで快適な住環境と言えるのでしょうか。

とはいえ、暖房効率の良さは納得なので、寒い地域で活躍できそうなシステムだと感じました。

実際に北海道のような寒い地域の大きな建物では、ドアや窓も二重扉にして密度を高めて暖かい温度を保っていますよね。

次に、メリットには「効率の良い換気ができる」とありますが、デメリットには「温度と同じく湿気もこもりやすい」・・・ということが、挙げられています。気密性が高いことで、断熱性能が向上するのは理にかなっていますが、湿気がこもりやすい空間を作り出してしまっていることも事実なのです。

密閉されているということは空気の流れが少ない空間です。

確かに、空気の流れに対して気密性にバラつきの無い方が、効率の良い換気はできるかもしれません。ですが、24時間換気という機械的なシステムだけに頼り、自然の空気を窓から取り込まない方法が、果たして効率の良い換気なのでしょうか。

数値化された空気の流れの量だけで、実際に住む人の快適さは決まらないと思うのです。下から上に風が抜けるような窓のデザインをすると、窓を開けたときに“ふわっ”とした風が家を通り抜けています。

カーテンが風で揺れ動く姿や、濡れ縁で風鈴がなる音に人は癒され、心地よさを感じるのではないでしょうか。

キャンプなどの炎が揺らめく姿をずっと眺めていられるのも風の動きが大きく作用していると思います。

さて、デメリットとして挙げられているもので、一番恐ろしいのは、「空気の自然な入れ替えがあまり起きないため、シックハウス症候群の原因になる恐れもある。」というところです。

以前も何度か、建材には揮発した物質やハウスダストが含まれているとお話しさせていただきました。

化学物質は人の健康を知らず知らずのうちに蝕んでいきます。

目に見えないものですので、人が意識的に気を付けるしかないのです。

化学物質をまったく含んでいない家はないと思います。

ですが、自然素材を使うことで、化学物質に出会う数値を減らし、風が通り抜けるデザインにすることで、心も身体も健康な住環境づくりになると私たちは信じています。

植物も健康を保つためには、光と水と風に当ててあげることが大切だそうです。

人も同じだと思います。

今日は寒の戻りなのか、春の兆しなのか…など、自分の肌で感じ、自然と上手に付き合って生きていくことが、本当の意味で人にも環境にも良いのだと思います。

ここ岩国市は瀬戸内海の海水温のおかげで、年間を通じて穏やかな気候が保たれています。自然と調和できる自然素材の家がよく似合っている地域だと感じています。

岩国市の地域にあった家づくりを心がけていますので、岩国でお家をお考えの方はぜひご相談ください。

私たちは岩国市にある小さな工務店です。木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。