スタッフブログ

安らぎがある自然素材の家の魅力とは?

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

例年より早い梅雨明けとなり、暑さが厳しくなりそうですが皆様いかがお過ごしでしょうか。

暑い中でのマスクをしての登下校。

子供たちが心配でなりません・・・

このような環境下の中、家ではリラックスの場としてゆったりとした時間を過ごしたいものですね。

自然素材を使用した家は安らぎを感じられる空間として人気があります。

そこで今回は岩国市周辺で家づくりを検討中の方に向けて自然素材の家の特徴をお伝えします。

自然素材の家に興味がある方の参考になれば幸いです。

■自然素材の家の特徴とは?

自然素材の家は無垢材や漆喰、珪藻土などを使用している自然的にも健康的にも優れた住宅のことです。

接着剤などの化学物質の利用が非常に少ない事が特徴です。

また、肌触りや香りがよく、季節のうつろいも感じられます。

そのため、古来より日本で愛されてきたのが無垢材などの自然素材をふんだんに使用されていることが多いのですね。

自然素材の家は快適に暮らすための機能性も備わっています。

代表的なのが調湿効果です。

無垢材や漆喰、珪藻土には室内の湿度を一定に保つ役割があります。

湿気の多い夏場には水分を吸収し、乾燥する冬場には水分を放出してくれます。

このように通年で湿度を一定に保ってくれます。

そのため、カビや結露などの症状を低減できるでしょう。

他の効果として断熱性の高さが挙げられます。

無垢材や漆喰、珪藻土は熱が伝わりにくいため、家全体の断熱性を高められます。

また、空気を多く含む無垢フローリングは夏場はさらりとした心地よさ、冬場は冷っとする不快感を軽減して素足でも快適に暮らせるでしょう。

(杉やパインなどの針葉樹は特に空気を多く含みます)

最後に防音・吸音性です。

漆喰や珪藻土はビニールクロスの壁よりも厚みがある塗り壁材です。

そのためビニールクロスよりも防音効果が期待されます。

加えて漆喰や珪藻土には小さな孔(あな)が開いた多孔質構造なので、水分だけでなく音の雑味を消すこうかがあるとも言われています。

自然素材の家には沢山のメリットがある事が分かりますね。

■まとめ

今回は岩国市周辺で家づくりを検討中の方に向けて自然素材の家の特徴についてお話しました。

自然素材の家は調湿性や断熱性、防音・吸音性があるため、快適な暮らしをサポートしてくれます。

肌触りや香りも楽しめるため、自然素材の家は魅力的です。

私たちは岩国市にある小さな工務店です。

木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。

岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。

ペレット燃料についてのお知らせ

投稿日:

カテゴリー:お知らせ

ペレット燃料価格改定

ペレット燃料販売終了のお知らせ

弊社で取り扱っております

やまぐちペレットの販売価格を

1袋(10kg)税込880円へと、価格改定させていただきます。

なお、山口県森林組合連合会での『木質ペレット』製造休止に伴い、弊社でのペレット燃料販売を今シーズン限り(200袋)で終了することに致しましたのでここでお知らせさせて頂きます。

皆様には負担をおかけすることになりますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

販売期間

令和3年12月1日~ 200袋 無くなり次第販売終了

ご入用の方はお早めにお電話にてお問い合わせくださいませ。

自然素材の家に暮らしてみて思うこと

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

今年は寒暖差が激しく、体温調整が難しい年明けですね。

そしてコロナウイルスによって沢山の方が大変な思いをしていることを痛感しています。

ニュースで、日本は海外に比べてコロナウイルスによる感染者数も死者数も少ない!と言っておられる方がいましたが、悲しい現実や拭いきれない不安や苦しみと闘っている人は数字では表わせられないのではないかと思います。

一刻も早く、皆様が安心して暮らせる毎日が訪れるよう心からお祈り申し上げます。

本日のブログは、私自身が自然素材の家に暮らしてみて思うことや感じていることを率直にお話ししたいと思います。

メリットもデメリットも感じていますので、デメリットについてもきちんとお話しさせていただきます。

さて、我が家の自然素材をピックアップしますと・・・

・カルクウォール(外壁)

・オンザウォール(壁・天井)

・栗の木(床)

・杉の羽目板(壁)

上記の材料が我が家の自然素材です。

一つ一つご説明させていただきます。

■カルクウォール(外壁)

まず、外壁のカルクウォールですが、どんな材料かと言いますと、真っ白なスイス生まれの漆喰のことです。

工事は左官さんによるコテ塗り仕上げです。

その特徴や効果などについては前回お話しさせていただいていますので割愛します。

詳しく知られたい方はこちらをクリックしてください→カルクウォールについて

私は家を建ててから四年目で、もうすぐ五年になります。

新築したその年から、毎年ツバメが一年の間に二家族ほどやってきては巣立っていきます。

ですので、8家族ほどツバメが巣立っていったその外壁周辺はやはり汚れています。

ツバメが汚した箇所はミルトンのような洗浄液をかけ、ブラシでこすり、その上からカルクウォールを塗りました。

そうするとまた真っ白になります。

他にも気になるところにはちょこちょこ上塗りをしています。

メンテナンスに手間がかかっているように聞こえてしまうかもしれませんが、基本的には光り輝くほど真っ白なのです。

大事にしたいからこそ手入れします。

もうすぐ五年ですが、新築当時とその白さは違わないと思います。

白いお家に住みたかった私は本当に満足しています。

更に、これはカルクウォールの効果かどうか数値で確かめたわけではないのでわかりませんが、夏の日差しの強い日は家の中のほうが涼しいです。

家の中に入ると外とは真逆の冷たい空気なので驚くことがよくあります。

遮蔽性能に優れたカルクウォールのおかげだと私は思っています。

■オンザウォール(壁・天井)

さて、次にオンザウォールについてです。

オンザウォールはシックハウスの原因となるホルムアルデヒドがほどんと含まれていないノンホルムと呼ばれる塗り壁材です。

調湿性能に優れた自然素材の塗り壁に仕上げることができます。

オンザウォールは、確かに湿気を吸収してくれていると感じています。

ですが、自然素材ゆえ耐久性が弱いところは気になります。

傷などがやはりつきやすいです。

というのも、我が家は幼い子どもたちが4年間も暮らしてきましたから、手の汚れやクレヨンなどの汚れ、おもちゃをぶつけて欠けてしまったところもあります。

これらは補修キットがあるので、それをすればよいのですが、まだまだ汚れていきそうなので、様子を見ています・・・。

水や汚れに強いビニールクロスでは起きないようなこういったことがあるのも自然素材の特徴といえますね。

ですが、オンザウォールの効果、性能は本当にすごかったんです。

持病のホコリとカビに対するアレルギーが治まってきたことです。

年々とアレルギーが落ち着いてきていて、病院通いの頻度が少なくなっています。

このオンザウォールはアルカリ性のためカビとホコリがつきにくい材料です。

アレルギーが治まったのは、自然素材の家に住んだから!と言い切れるのは、実家に帰ると数分後にアレルギー反応がでてしまい、我が家に帰ると落ち着くからです。

以前住んでいた賃貸アパートのときも本当にアレルギー症状がひどくて苦しんでいたので、自然素材の家を建てることに行き着きました。

私にとっては間違いなかったと実感しています。

■栗の木(床)

さて、次に床に貼った栗の木についてです。

栗の木を選んだのは見た目のかっこよさからでした。

その時は広葉樹だからというところまでは突き詰めて考えていませんでしたが、広葉樹ならではの堅さに今はとても魅力を感じています。

傷がつきにくいですし、ついても目立ちにくいです。

夏はひんやりとして気持ちいいので、よく床に子どもたちと寝転がって遊んでいました。

気になることといえば・・・

これは生きている材料なので仕方のないことなのですが、冬場は木が痩せて乾燥するため少し床のフローリング同士に隙間ができます。

そこにごみが入り込まないように気を使ったりします。

合板のような加工された床とは違って、自然素材の材料は本当によく動きます。

それを私はデメリットとは捉えてはいませんが、気になる方は気になると思います。

■杉の羽目板(壁)

さて、最後に杉の羽目板についてです。

杉の無垢材を壁や天井にはめてもらいました。

洗面脱衣室の壁も天井も杉の羽目板で仕上げてもらったので、まさに木の空間です。

最初は、洗面脱衣室は湿気もすごいし、水に当たってカビたりするかな?と思っていたのですが、やはり自然の木は吸水性が高いようで、その心配はありませんでした。

また、木は空気を含んでいるため、ガラスなどと違い触れても冷たく感じないのです。(熱伝導率も低いため)

居室に比べて寒い洗面脱衣室なので、感覚的に温かみを感じる木を使用してよかったと思います。

ただ一点、洗面台周りの壁だけはタイルで仕上げていた方がよかったです。

水が飛び散るので、さっと拭けたり、ゴシゴシと拭きあげられる材料がおすすめです。

いつか木の上にタイルを貼ってみようと思っています。

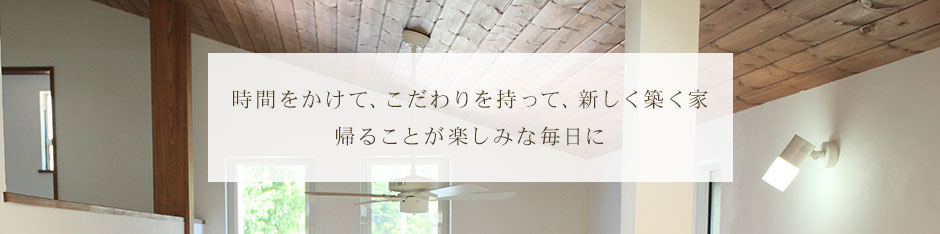

そして、勾配天井にも杉の羽目板を貼ってもらったのですが・・・

もうこれは本当にお気に入りです!

勾配天井とは傾斜になっている天井のことです。

斜めにあがっていく自然素材の木の一枚一枚の表情が圧巻です。

寝転がって見上げていると本当に森林浴になります。

実際に杉はフィトンチッドという森林浴効果が得られると言われています。

家に居ながら癒されるのは本当にすごいなぁとよく感じています。

さて、今日は私自身が自然素材の家に暮らして思うことをお伝えさせていただきました。

自然素材の家って本当に素晴らしい!ということを言うだけではなく、具体的に自然素材の家ってどんなことが起きるのかを知っていただけるように心掛けています。

もちろん住まう人によって感じ方は様々ですが、少しでも自然素材の家での暮らしについて興味を持っていただけたら幸いです。

本当に自分自身が良いと思っていなければおすすめできませんので、これからも日々勉強していきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

私たちは岩国市にある小さな工務店です。

木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。

岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。

それでも自然素材を選ぶ理由

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

新年、明けましておめでとうございます。

NAGOMIYAも本日より通常営業させていただいております。

気持ちを新たに引き締めて、元気よく始動して参りたいと思います。

本年もよろしくお願い致します。

さて、新年最初のブログです。

私たちNAGOMIYAといえば、自然素材。

私たちとハウスメーカーや他の工務店との大きな違いは、自然素材に対するこだわりの強さだと思っています。

それほど自然素材に対して本当にこだわっています。

そんな私たちが自然素材をおすすめする理由を、新年最初にお話しさせていただきます。

自然素材の良さをお伝えすることで、私たちも自然素材の良さを再確認でき、気持ちが上がっていきます。

最後までお読みいただけたら幸いです。

さて、私たちNAGOMIYAは地元岩国市のために岩国市に合った建築を日々考えております。漠然と自然素材をおすすめしているわけではなく、岩国市にはこの自然素材が合っている!という素材を突き詰めておすすめしています。

■スイス漆喰 カルクウォール

まず、スイス漆喰のカルクウォール。

外壁におすすめしている塗り壁の材料です。

なぜ岩国市に漆喰なのか。岩国市は錦帯橋周辺を筆頭に、城下町の歴史があります。城下町は度重なる火事により、火災防止のために漆喰が多く施されていました。岩国城も再建時に漆喰が施されています。

このように漆喰というものに昔から触れる機会があった岩国市の方は、漆喰や塗り壁を懐かしみ慈しむ感性を持っておられます。

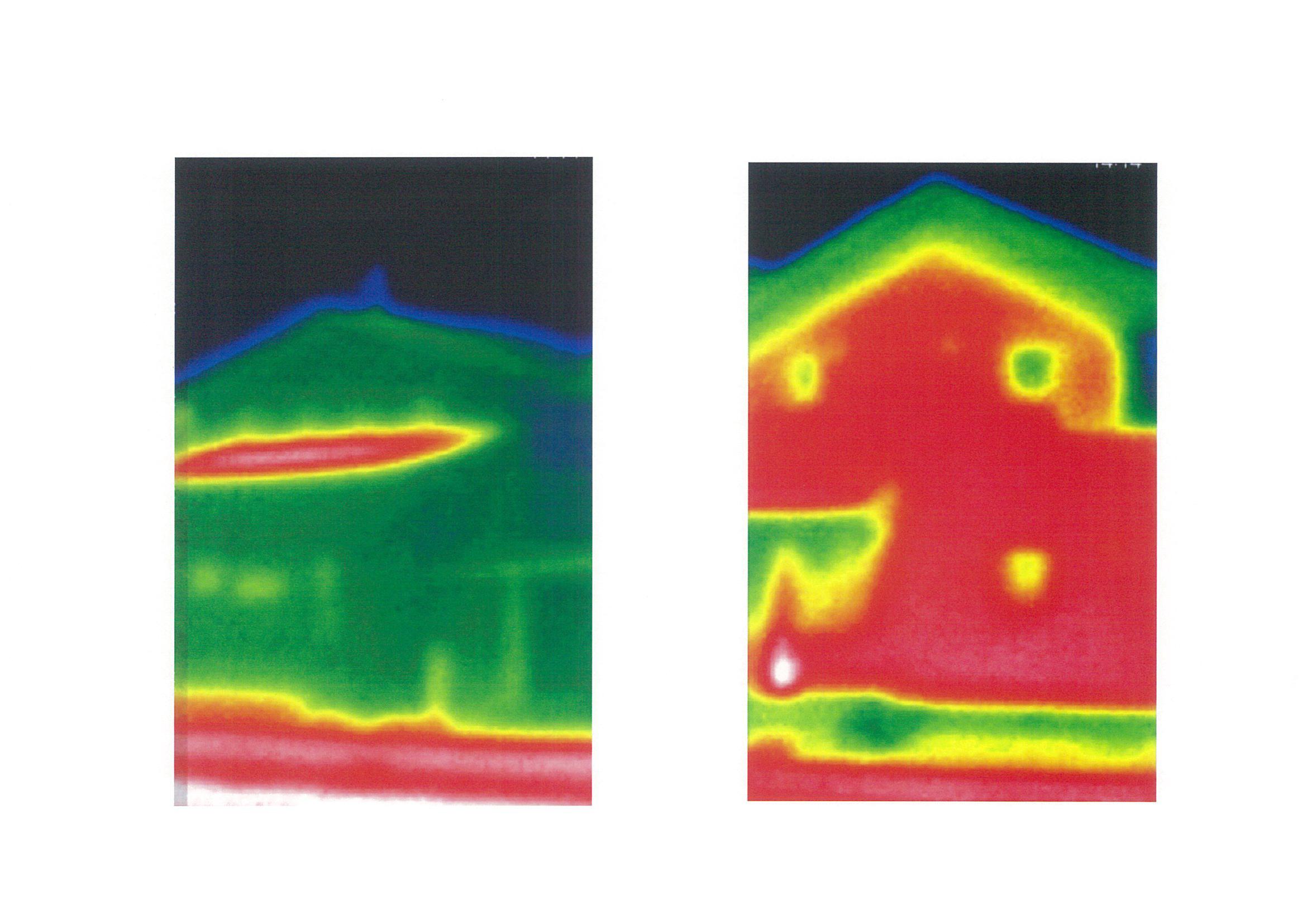

ですが、日本の漆喰は、貝殻製の漆喰で、脆く黒ずみやすいものでした。その理由のとして挙げられるのは、糊が60%も使われていること、漆喰が脆くすり減って糊や土が見えていることなどです。その土や糊を使わないのがスイス漆喰カルクウォールです。スイス漆喰の成分は貝殻ではなく、石灰石です。石灰石を焼いて硬くなったものがスイス漆喰であり、その強度は年々増していくと言われています。何といってもカルクウォールは遮蔽性に優れています。真夏の太陽の日差しを受けても、部屋の中まで熱を通さない素材です。冷房効率が格段に変わってきます。

左のお家がスイス漆喰カルクウォール仕上げです。

左のお家がスイス漆喰カルクウォール仕上げです。

サーモグラフィーで見ると、カルクウォールではない右のお家は赤くなっており、外壁面の熱が高いことが分かります。更には自浄作用という力をカルクウォールは備えています。微生物が汚れを分解して、綺麗になろうとする力のことです。自然素材ならではの効果です。生きている材料だからこそ起きる現象です。これが自然素材っていいなって思う所以なのです。

カルクウォールが気になる方は過去のカルクウォールについての記事をぜひお読みください。

このように、素材が生きているからこそ起きる効果を感じてもらえたら、毎日違った楽しみが感じられると思います。

しかしながら、自然素材はお金がかかります。

質が良いということと、扱いが難しいということ。

カルクウォールは素材の質が良く素晴らしいものですが、仕上げるためには職人さんに手で塗ってもらうため、初期の施工が簡単ではないのです。

■無垢フローリング

無垢のフローリングにしても、合板とは違い、一枚一枚表情がありますので、一束単位で注文して、そこから更に選り分けて使います。

節の抜けがひどく使えなかったり、反ってしまっていたり、自然素材ならではの扱いづらさがあります。

また、塗り壁に起きるクラックと呼ばれるひび割れや、床の傷のつきやすさは自然素材のデメリットの一つです。

それでも私たちは自然素材を選び、自然素材をおすすめしたいです。

なぜなら身体にすごく良いからです。

アレルギーやアトピー体質の方や乾燥が苦手な方には特に自然素材をおすすめしたいです。

気密性の高い部屋であたたかく過ごすよりも、呼吸する材料の中でより自然に近い状態で過ごして欲しいと思います。

岩国市内は瀬戸内海に面しているため、気候が一年を通して温暖な土地と言われています。

もちろん岩国市といっても広いので、寒さ対策を大切にされているお客様には、最強と言われる自然素材の断熱材セルロースファイバーをおすすめさせていただいています。

柔軟にお客様のご要望に対応しながら、健康によりよいものを選び、お伝えしていけるように日々精進しています。

機能性や利便性にこだわる家づくりではなく、自然の力を借りて、深呼吸できる心地よい家づくりを目指している私たちにとって”自然素材”は欠かせません。

ただ単に高く良いものとして自然素材をおすすめしているわけではなく、きちんとした理由があるからおすすめしています。

私たちNAGOMIYAの思いを改めて知っていただくために、今日はブログを書かせていただきました。新年のスタート、気合入れて参ります。

皆様にとってよりよい一年となりますように。

最後までお読みいただきありがとうございます。

私たちは岩国市にある小さな工務店です。木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。

日本の住宅の寿命は30年、英国は140年

投稿日:

カテゴリー:読みもの

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

12月に入り、クリスマスの飾りが至る所で可愛らしく光っていますね。

クリスマスは、イエス・キリストの誕生をお祝いする西洋文化の習わしなのですが・・・

もう日本にとっても欠かせない冬の一大イベントになっています。

日本人のいいところは、良いと思うものを吸収する力があるところだそうです。

日本は、中国と西洋の文明を上手く取り入れてきたことで、強国の仲間入りができたと言われています。

日本と西洋の文明の差に驚き、自国を守るために、文明開化に力を入れた日本の対応は素晴らしかったと思います。

ですが、近年の住宅や環境問題についての考え方が遅れをとっているのではないかと個人的に思いました。

今日のブログは日本の住宅が欧米とどう違うかを考えてみたいと思います。

■日本の住宅と欧米の住宅の違い

日本が西洋の文化を取り入れることに本腰を入れたのは、かの有名な岩倉具視による岩倉使節団が西洋の調査に行ってからです。

西洋文化を取り入れ始めてからは、レンガの建物や電灯など、日本の風景にも大きく変化をもたらしました。

今回注目したいのは、このような見た目などの違いではなく、日本の住宅と欧米の住宅の根本的な考え方の違いについてです。

まず違いを簡単に言いますと、日本は建物よりも土地重視で考えています。古くなれば壊して建て替える「スクラップアンドビルド」の概念が強いのです。

現在は、環境問題や景気の低迷、少子高齢化などからストック社会への転換が望まれています。

ですが、日本の住宅の平均耐用年数は30年程度しかなく、その短さは世界では非常識と言われています・・・。

なぜなら、住宅のサイクル年数は、日本が30年に対して、米国が103年、英国が141年と言われているからです。

(当時の建設省(現在の国土交通省)が出した1998年解体・リサイクル制度研究報告会報告書、並びに総務省の1993年住宅統計調査による)

なぜ国でこのような大きな違いがあるのでしょうか。

その大きな違いは“住宅への投資”だと言われています。

日本の住宅ローンの平均年数は23年なのに対して、平均寿命が30年・・・。

日本は23年かけて住宅ローンを支払い、30年経てば使わなくなっているのです。

それに対して、

・米国は38年投資して103年の寿命

・英国は73年投資して141年の寿命

これは住宅ローンが38年や73年かかるということではなく、リフォームなどのメンテナンス費用を惜しむことなく投資して、住宅の寿命を延ばしているということです。建物の価値は維持されるはずと考え、メンテナンスを継続する欧米の心が、日本の住宅寿命と差をつけているのではないでしょうか。

「建てては壊す」のフロー消費型の社会から、「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」ストック型社会へ転換しようという考えが今は主流なのです。

そもそも、日本古来の高い技術で建築された古民家などは30年でだめになるはずがありません。法隆寺のような何百年も健在な建物が証明してくれています。

沢山の方が手入れをして、大事にされてきたものは、何年経っても価値があるということです。

では、大事にするためにはどうしたらよいのでしょうか。

家を日に日に好きになることが大切だと思っています。

構造は建ててしまったら変えられませんが、室内は時間をかけて磨きをかけることができます。住み始めてから気づくこともありますので、DIYで棚を付けたり、ちょっとした模様替えやメンテナンスを楽しめる暮らしであって欲しいと私たちは思っています。

NAGOMIYAはお洒落な棚受けや花器、家具など多くのインテリアカタログを事務所にご用意しています。

お引渡し前も、お引渡し後も、大切な家での暮らしを楽しめるお手伝いができたらと思っています。

これからお家を考えておられる方は、新築、中古住宅のリノベーション、古民家再生など、色々な選択肢があると思います。

私たちNAGOMIYAはどの家づくりに対しても、 「大切に手入れしていきたい、永く住みたい」 とお施主様に思ってもらえる家を一緒に考えて建てていきたいです。

それが結果として、環境を大切にすることにも繋がると思っています。

日本の住宅の寿命が短いのは悲しいことなので、日本の誇れる技術も大切にしていきたいと思い、古民家リノベーションにも積極的に取り組んでいます。

NAGOMIYAの家づくりに少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

私たちは岩国市にある小さな工務店です。木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。

古民家の暮らしは決して悪くない

NAGOMIYAのブログをお読みいただきありがとうございます。

少し寒さが深くなってきましたね。

事務所のペレットストーブもそろそろ火が灯りそうです。

ペレットストーブの火を見ているととても癒されます。

最近はキャンプの薪の動画などもすごい再生回数のようで、火が人に与える影響の大きさを感じています。

そもそも日本人の暮らしは、火による光と陰を大切にする暮らしでした。

いわゆる古民家と呼ばれる造りで暮らしていた時代のことです。

古民家は暗くて寒いというイメージを持っている方多いと思います。

今日のブログでは、そんな古民家の暮らしのマイナスイメージを払拭したいと思います。

■陰翳

さて、火が灯れば明るいところと、陰のような暗いところが生まれます。

その陰翳(いんえい)こそが日本古来の芸術の特徴であると主張したのが、谷崎潤一郎でした。

谷崎潤一郎の随筆「陰翳礼賛(いんえいらいさん)」は、電灯がなかった時代を懐かしみ、電気の配線などを上手くかくして日本家屋と調和させることの葛藤が綴られています。

谷崎潤一郎は西洋の住まいは可能な限り部屋を明るくし、陰翳を消すことに執着したが、日本はむしろ陰翳を認めていたとしています。

陰翳の中でこそ生まれる芸術を作り上げたのが、日本古来の芸術の特徴だと主張し、建築、照明、紙、食器、食べ物、化粧、能や歌舞伎の衣装など、多岐にわたっての陰翳を考察しています。

また、日本の住宅は大きな屋根が特徴です。

その下に広がる暗闇が日本独特の美意識であり、金箔が施された屏風も照明の下で見れば派手に見えるが、当時のほの暗い室内では外部の光を反射するリフレクターの役割があったと谷崎潤一郎は説明しています。

古民家は暗くて暮らしにくいというようなマイナスイメージを持たれている方が多いのですが、ほの暗い室内は日本人の暮らしにはマイナスではないということが谷崎潤一郎の主張です。

確かに、利便性の追求による明るい空間に人は慣れてしまったため、暗い不便さをより一層感じてしまっているように思います。

またこのような言葉もあります。

「家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬は、いかなる所にも住まる。暑き比わろき住居は、堪(た)へ難(がた)き事なり。」

これは吉田兼好の徒然草の記述です。

「家は夏を中心に作りましょう。冬はどこにでも住めます。暑い家は堪えられないです。」

という意味です。

日本の家づくりは、暑い日差しを遮り、夏を快適にくらすために、軒を深くするなどの工夫をしていました。

要するに、夏を涼しく過ごすことに重きが置かれていた時代だったのです。古民家の「寒い」というマイナスイメージは、こうした背景が関係しているように思います。

では、現代の夏はどうでしょうか。

年々気温は上昇し、猛暑の日々が続いています。

現代の夏は、昔よりもよっぽど暑い夏だと思うのですが、軒の深い家づくり、古民家は減少傾向にあります。

日本の古民家がなぜそのように造られたかを知らない方が多いのも原因の一つだと思われます。

古民家の造りが、日本という風土に合った素晴らしいものだということを知っていれば、古民家に対して、別の見え方も出てくると思います。

私たちNAGOMIYAは、古民家を大切にして欲しいと思っています。先人の残してくれた知恵と技術を大切に守ること環境へ配慮すること日本の風土に合った健康的な暮らしをおすすめしたい古材という貴重な木材の継承などそういった沢山の気持ちがあります。

古民家を壊してしまうことは簡単ですが、現代の良い材料や再生する技術や工夫によって、古民家が暮らしやすく生まれ変わることもあります。

例えば…しっかりと断熱材を施すことで、夏も冬も快適に過ごせるようになりますし、床に無垢材を使うことや、窓を断熱サッシに変更するだけで室内の温度が快適に保たれます。

暗いという問題に対しては、照明計画、窓からの自然光による採光計画などを改めて計算します。そのために私たちNAGOMIYAは古民家鑑定士の資格取得や講習を受けて、日々学んでいます。

古民家をリノベーションすることはとても難しいことですが、日本の建築を大切にしたいと思い、真剣に取り組んでいます。古民家のイメージが変わった!という方がいてくださると嬉しく思います。

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。

私たちは岩国市にある小さな工務店です。木と漆喰の専門店という看板を掲げて、深呼吸できる家づくりを目指しています。岩国市の人のために、岩国市に合った建築をしていきたいと思っています。